Der Name Jitka Hanzlová wird in Wien derzeit häufiger genannt – zumindest in Kreisen, die Fotografie nicht als nettes Nebenprodukt von Vernissagen begreifen, sondern als ernstzunehmende künstlerische Erkundung der Welt. Die Albertina widmet der tschechisch-deutschen Fotografin eine groß angelegte Ausstellung, die auf beinahe drei Jahrzehnte Arbeit zurückblickt. Es ist die erste umfassende Retrospektive der Künstlerin in Österreich – und sie ist überfällig.

Geboren 1958 im ostböhmischen Náchod, floh Hanzlová 1982 aus der ČSSR nach Westdeutschland. Sie sprach kein Deutsch, hatte nie eine Kamera in der Hand gehabt, bewarb sich aber 1987 an der Universität Essen für Visuelle Kommunikation – Schwerpunkt Fotografie – und wurde aufgenommen. Diese Biografie erzählt sich wie eine Randnotiz aus dem Roman des späten 20. Jahrhunderts: Eine junge Frau verlässt ein autoritäres Regime, entdeckt im Exil die Sprache der Bilder und entwickelt daraus einen sehr persönlichen Zugang zur Welt.

Blick zurück, aber ohne Nostalgie

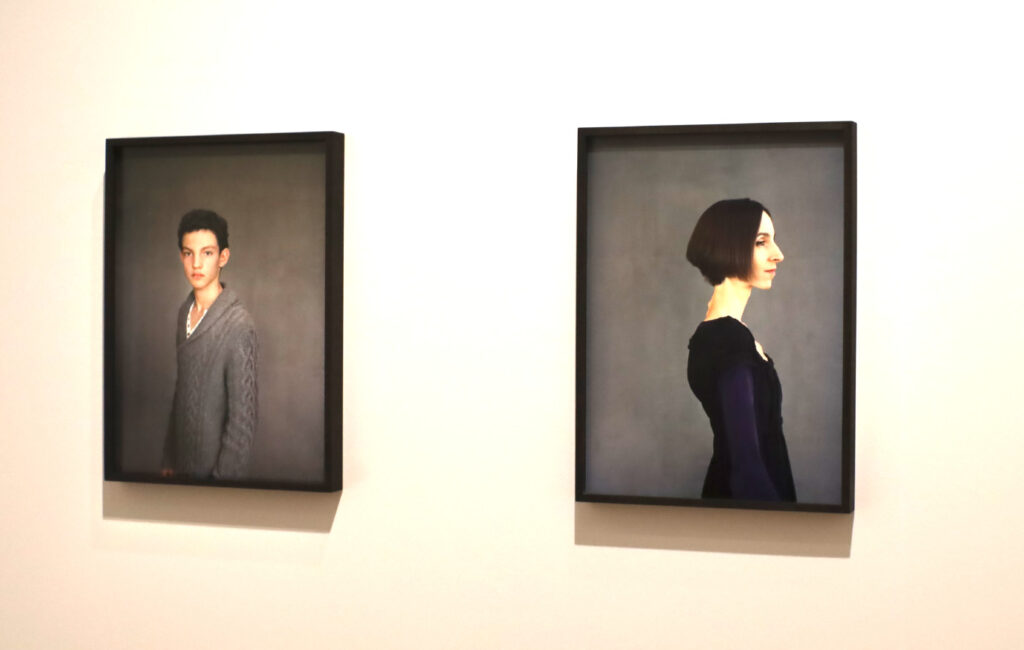

Hanzlovás Werk kreist um Wiederkehr, Erinnerung, Entfremdung – und um das leise Sichtbarmachen von Menschen, die sonst selten im Bild sind. Ihr erstes Langzeitprojekt Rokytník führt sie Anfang der 1990er-Jahre in ihr Heimatdorf zurück. Zwischen leerstehenden Scheunen, Blicken aus der Türöffnung und dem fahlem Licht ostmitteleuropäischer Winter entstehen Porträts von Verwandten, Nachbarn und Landschaften. Es sind keine sentimentalen Heimkehrerfotos, sondern tastende Versuche, in der Fremde das Eigene zu begreifen – oder das, was davon übrig ist.

Im Ruhrgebiet, wo Hanzlová seither lebt, entstehen Serien wie Bewohner und Hier, die den Stadtraum und seine Durchquerer porträtieren. Arbeiter*innen, Jugendliche, streunende Hunde und Pferde am Stadtrand: Hanzlovás Kamera ist weder dokumentarisch im engeren Sinn noch kunstvoll im klassisch-fotografischen Sinne. Vielmehr begegnet sie den Menschen mit einer Haltung, die zwischen Zurückhaltung und beharrlicher Neugier oszilliert. Die Bilder verweigern sich der Anekdote ebenso wie dem Spektakel.

Einige Serien – Female, Brixton, Forest – erweitern das Terrain: Frauenporträts im urbanen Alltag, Generationen im Londoner Stadtteil Brixton, stille Aufnahmen aus dem ostböhmischen Wald, die ihre Kindheit gewissermaßen rückwirkend umkreisen. In Forest trifft Ethnografie auf Mythenreste: Pilze, Nebel, Baumstümpfe – fotografiert nicht als Naturidyll, sondern als Ort, der eigene Geschichte trägt.

In Horses schließlich begegnen einem Porträts von Pferden, frontal oder leicht abgewandt, jedes einzelne mit einem Ausdruck, der sich nicht katalogisieren lässt. Kein Wunder: Hanzlová bezeichnet Pferde als ihre „erste Liebe“. Diese Serie ist keine Flucht ins Romantische – sondern ein Versuch, Kommunikation jenseits der Sprache sichtbar zu machen.

Es geht um das “Dazwischen”

Wer will, kann in ihren Bildern eine leise Anthropologie erkennen, aber ohne theoretisches Gerüst. Wer dagegen auf große Gesten hofft, wird enttäuscht. Das „Dazwischen“ – dieses Wort verwendet Hanzlová selbst als zentralen Begriff ihrer Arbeit – ist das eigentliche Thema. Zwischen Herkunft und Exil, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Porträt und Landschaft, zwischen politischer Realität und poetischem Nachhall.

Die Ausstellung in der Albertina zeigt rund 200 Arbeiten aus zehn Serien, kuratiert mit sichtlicher Sorgfalt. Kein Versuch, die Künstlerin spektakulär zu „aktualisieren“, keine thematischen Überdehnungen. Man lässt die Bilder sprechen – und das tun sie mit zurückhaltender Autorität.

Dass Hanzlová bislang in Österreich kaum rezipiert wurde, ist nicht weiter überraschend: Ihre Bilder verlangen etwas, das im Kunstbetrieb selten geworden ist – Geduld. Aber wer sich darauf einlässt, wird belohnt. Mit fotografischer Genauigkeit, mit Respekt gegenüber dem Gegenüber, mit einem Blick, der nicht vereinnahmt, sondern befragt.

Und wer noch immer glaubt, gute Porträtfotografie sei nur eine Frage der Schärfentiefe und des richtigen Augenblicks, sollte sich ein wenig Zeit nehmen und Rokytník oder Female genauer anschauen. Es könnte sein, dass man danach ein paar Fragen mehr im Kopf hat – aber keine Antworten verliert.

Die Ausstellung läuft noch bis 26. Oktober 2025. Der Besuch lohnt sich – selbst wenn man vorher dachte, man sei „eigentlich nicht so für Fotografie“.

Kurt Lhotzky