Im Wallstein-Verlag erschien mit Sebastian Peters’ Dissertation Hitlers Fotograf Heinrich Hoffmann weit mehr als eine bloße Biografie – auch wenn der Untertitel dies bescheiden andeutet. Denn bislang orientierte sich das gängige Bild des „Leibfotografen“ des NS-Diktators – selbst unter Fotohistoriker*innen – eher am Anekdotischen und an der Ästhetisierung der zentralen Figur des Regimes durch Hoffmann.

Nach dem Zusammenbruch des NS-Staates bemühte sich Hoffmann (1885–1957) aus unterschiedlichen Gründen intensiv darum, seine Rolle im engsten Kreis um Hitler zu verharmlosen. Über Jahrzehnte wirkte seine Selbststilisierung nach: als letztlich unpolitischer Vertrauter oder bloß enger Bekannter des „Führers“, der mit ihm den biederen Kunstgeschmack teilte; als manischer Fotograf, der seinem Lieblingsmotiv wie ein treues Hündchen hinterherlief.

Peters gelingt es mit akribischer Recherche, diesen Mythos zu demontieren. Wir begegnen in seinem 619 Seiten starken Werk einem gewieften Geschäftsmann, der im fiebrigen München der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs zunächst als solider, wenngleich nicht herausragender Fotograf Karriere macht. Inmitten des Gewirrs aus antisemitischen, faschistischen und antidemokratischen Gruppierungen findet er im aufkommenden Nationalsozialismus seine politische Heimat – und avanciert so rasch zur zentralen Figur der visuellen Inszenierung Hitlers.

Heinrich Hoffmann wurde am 12. September 1885 in Fürth geboren. Sein Vater war Fotograf, was ihm früh den Zugang zum Handwerk ermöglichte. Nach seiner Ausbildung zog er nach München, wo er 1909 ein eigenes Atelier eröffnete. Bereits früh erkannte er das Potenzial der Pressefotografie und machte sich unter Künstler*innen und Intellektuellen einen Namen.

In den politisch aufgeladenen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg interessierte sich Hoffmann zunehmend für die nationalistische Rechte. Mit seiner antisemitisch gefärbten Broschüre „Ein Jahr bayerische Revolution“ (1919) positionierte er sich klar im völkischen Lager. Die Darstellung von Protagonisten der Räterepublik bediente antisemitische Klischees und zeugte von tief verankertem Ressentiment – nicht nur aus geschäftlichen Motiven.

Seine erste Begegnung mit Adolf Hitler datiert auf die frühen 1920er Jahre. Hoffmann trat 1920 der NSDAP bei und gehörte somit zu den „Alten Kämpfern“. Er fotografierte Kundgebungen, Versammlungen und Parteigrößen – zunächst ohne offiziellen Auftrag. Doch seine Loyalität zahlte sich aus: Nach dem gescheiterten Putsch 1923 besuchte er Hitler in Haft, stellte Wohnungen für Untergetauchte bereit und blieb auch in Krisenzeiten ein treuer Anhänger.

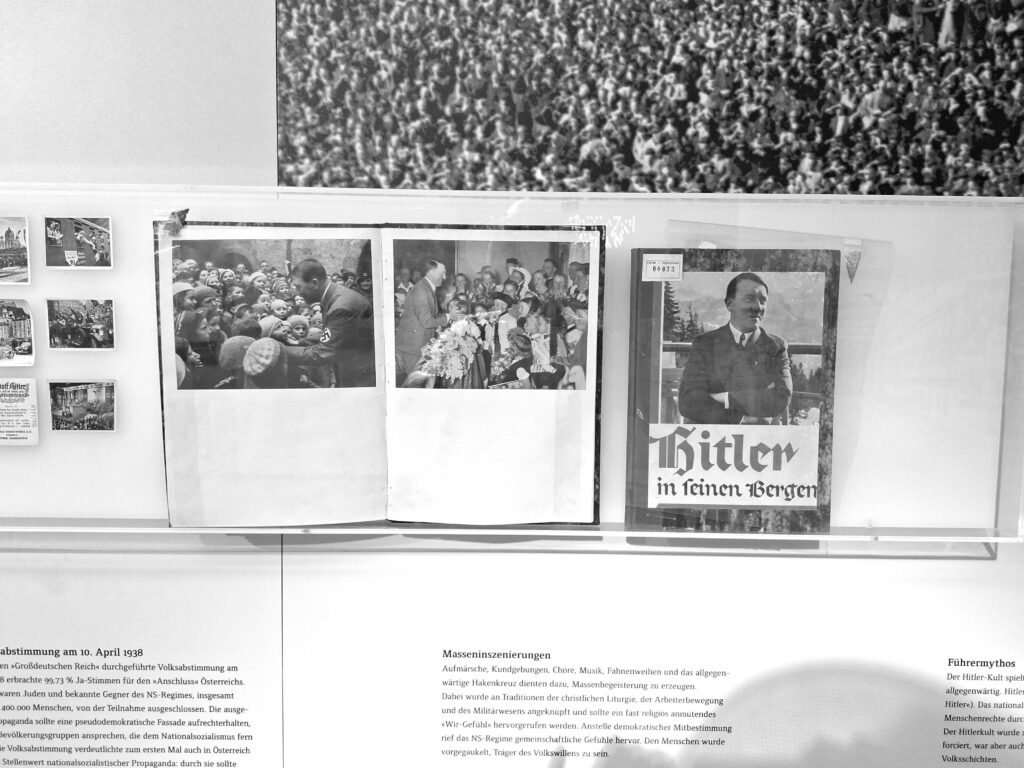

Mitte der 1920er Jahre wurde er zu Hitlers exklusivem Fotografen. Die Kontrolle über das öffentliche Bild des „Führers“ war zentral für dessen Inszenierung – und Hoffmann wurde ihr treuer Verwalter. Vom Parteiredner im Braunhemd über den naturverbundenen „Volkskanzler“ bis hin zum Feldherrn im Frack oder Uniform: Hoffmann schuf ein visuelles Narrativ, das Millionen prägte.

Seine Fotografien waren keine beiläufigen Dokumente, sondern präzise komponierte Propaganda. Durch die alleinige Kontrolle über Hitlers Bildmaterial konnte Hoffmann nicht nur dessen Image formen, sondern auch ein Medienimperium aufbauen. Seine Bilder fanden millionenfach Verbreitung – in Zeitschriften, Sammelbildchen, Postkarten und Schulmaterialien.

Bereits 1935 machte seine Firma rund eine Million Reichsmark Umsatz, bis 1943 wuchs dieser auf geschätzte 15–18 Millionen. Hoffmann betrieb in der Hochphase um 1942/43 etwa zehn Filialen in Europa und beschäftigte bis zu 320 Mitarbeiter*innen – ein enormer Apparat der Bildproduktion und Meinungslenkung.

Sein Einfluss reichte weit über das Fotografische hinaus: Als Herausgeber der Zeitschrift „Kunst dem Volk“ propagierte er im Sinne Hitlers einen deutschnationalen Kunstgeschmack und fungierte zudem als Vermittler und Händler – auch von Raubkunst. Als „Kunstexperte“ war er zentral in die Durchführung der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ eingebunden.

Hoffmanns Netzwerke unterstützten die NS-Expansion aktiv. Seine Verlage veröffentlichten jeweils vor militärischen Aktionen propagandistische Bildbände über angeblich unterdrückte „Volksgenossen“ in Österreich, dem Sudetenland oder Polen. Er begleitete Besatzungstruppen, belieferte Verwaltungen – und profitierte geschäftlich von der „Ostmark“-Annexion.

Nach Kriegsende versuchte Hoffmann, seine Rolle kleinzureden. Die US-Behörden verhafteten ihn 1945. In Alt-Aussee, wo Kunstraub-Recherchen liefen, entpuppte er sich als widersprüchlich und wenig kooperativ. Sein Verhörprotokoll trägt den berüchtigten Vermerk: „The interrogation of Hoffmann is a thankless task.“

Zwar wurde er nicht als Hauptkriegsverbrecher angeklagt, doch im Entnazifizierungsverfahren 1947 zu zehn Jahren Haft verurteilt – u. a. wegen der Verbreitung von Propaganda und Bereicherung durch Arisierung. 1950 wurde er vorzeitig entlassen. Zeit seines Lebens betrieb er Rehabilitationsversuche, vor allem mit Blick auf seine beschlagnahmten Vermögenswerte.

Seine Memoiren stießen kaum auf Interesse – zu banal, zu selektiv. Wer die entscheidenden Kapitel seines Lebens verleugnet, hat eben wenig Relevantes zu erzählen. Heinrich Hoffmann starb 1957 in München.

Sebastian Peters hat mit seiner Dissertation weit mehr vorgelegt als eine Biografie. Die Analyse der Verflechtungen von Ideologie, Propaganda, Geschäft und persönlicher Nähe zu Hitler macht sein Buch zu einem unverzichtbaren Werk für alle, die die Machtmechanismen des „Dritten Reichs“ verstehen wollen.

Kurt Lhotzky

Hitlers Fotograf Heinrich Hoffmann

Eine Biografie

Wallstein-Verlag

624 S., 77 Abb., geb., Schutzumschlag, 15,5 x 23 cm

ISBN 978-3-8353-5828-7

€ 34,00 (D) / € 35,00 (A)