Wie in jedem Jahr zeigt die Wiener Galerie WESTLICHT im 70. Jahr des World Press Photo Awards die von einer internationalen Jury ausgewählten Arbeiten. Noch schärfer akzentuiert als in den vergangenen Jahren sehen wir Bilder einer Welt im gewaltsamen Umbruch. Unruhen, Kriege, Katastrophen dominieren mit Wucht die übersichtlich kuratierte Ausstellung.

Minenfeld Pressefotografie

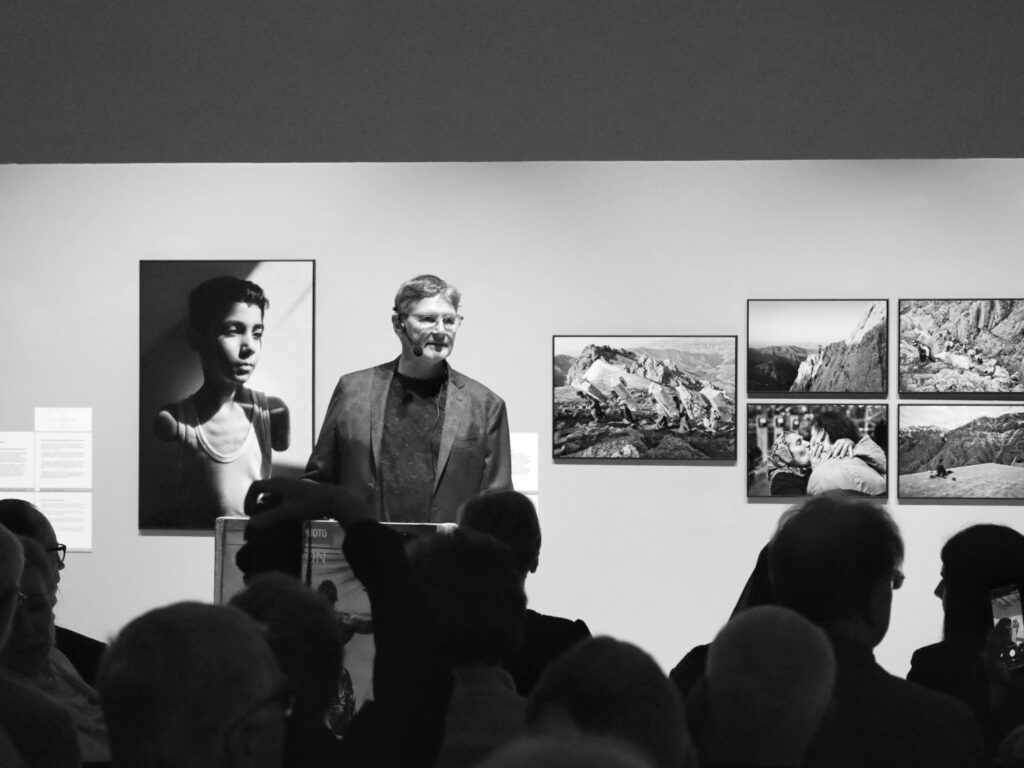

Schon die Einleitungsrede des Gastgebers Peter Coeln illustrierte, wie heikel der Umgang mit Pressefotos heute ist. Das preisgekrönte Einzelfoto von Samar Abu Elouf, “Mahmoud Ajjour, neun Jahre alt”, muss zwangsläufig Diskussionen über den genozidalen Krieg der israelischen Regierung gegen die Palästinenser*innen auslösen.

Coeln bemühte sich daher, den “unpolitischen Charakter” der Ausstellung zu betonen. Was mit Rücksicht auf die anwesenden Sponsor*innen aus Wirtschaft und Politik verständlich ist, löste bei Teilen des Publikums klarerweise erstauntes Kopfschütteln aus. Wie kann, wie soll eine Ausstellung, die oft unter Lebensgefahr entstandene Fotos von Krisenherden der Welt, Verwüstungen durch Klimakatastrophen oder menschliche Zerrüttung durch sexualisierte Gewalt zeigt, unpolitisch sein?

Dass als letzter Redner der ehemalige Außenminister Alexander Schallenberg angekündigt wurde, entbehrt ebenfalls nicht einer gewissen grimmigen Komik. Peter Coeln dankte dem Politiker, der auch Kurzzeit-Bundeskanzler a.D. Ist, dafür, dass sich dieser im Kabinett Bierlein für eine Erhöhung der Kulturförderung für WESTLICHT eingesetzt habe. Alles, was die Existenz einer derartig wichtigen Fotogalerie sichern hilft, ist positiv. In welcher Form und in welchem Rahmen der Dank geäußert wird, steht wohl auf einem ganz anderen Blatt.

Gaza

In Israel hat in den letzten Jahren eine tatsächliche Faschisierung der Politik stattgefunden. Mittlerweile geben sogar die meisten europäischen Regierungen, die üblicherweise im Gleichklang mit den USA auftreten, zu, dass die militärischen Operationen Israels menschen- und völkerrechtswidrig sind. Einige von ihnen charakterisieren diese Angriffe inzwischen offen als völkermörderisch.

Vor diesem Hintergrund wirkt es besonders fragwürdig, als Gastredner ausgerechnet einen Politiker einzuladen, der 2021 – als Netanjahu eine der schon fast routinemäßigen Militärkampagnen in Gaza anordnete – das Hissen der israelischen Fahne auf österreichischen Regierungsgebäuden gut hieß.

Schallenbergs Äußerung, „Österreich stehe voll und ganz hinter Israel“, mag auf die Regierung Kurz zugetroffen haben. Doch schon damals gab es mehr als genug Stimmen gegen die Unterdrückung der Palästinenser*innen in Gaza und im Westjordanland – vor allem auch jüdische Stimmen.

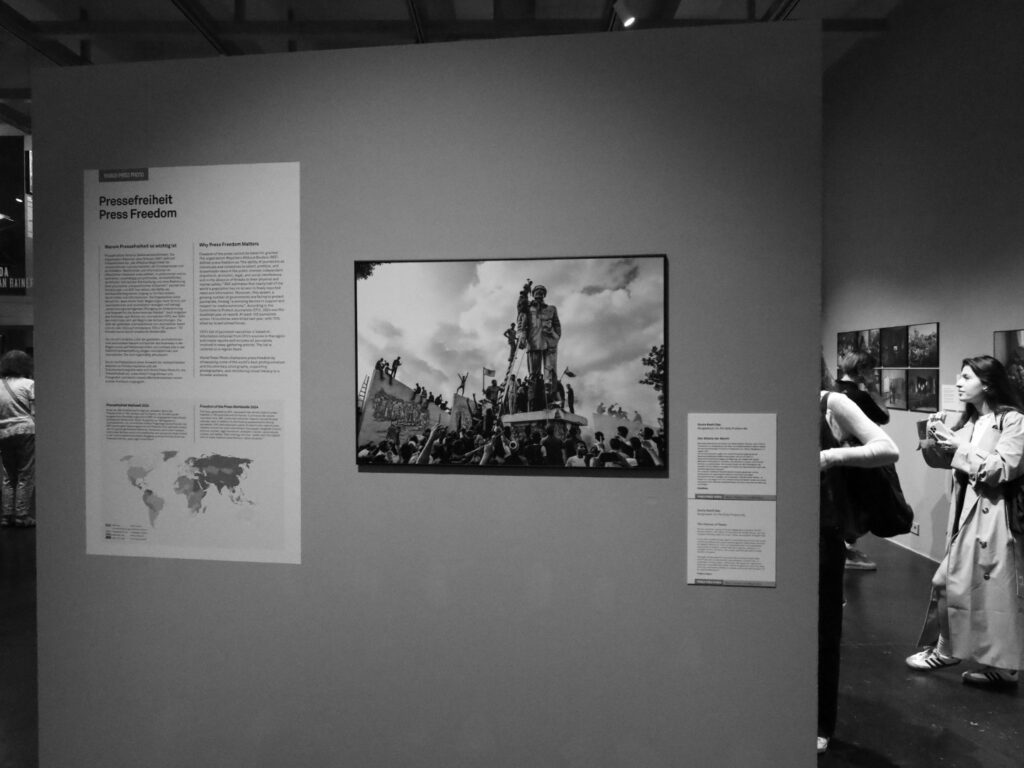

Augen-Zeugen im Visier

Mariana Rettore Baptista, die Kuratorin der World Press Photo Foundation, wies in ihrer Rede hingegen sehr wohl auf den politischen Charakter des Preises und der Grundidee dahinter hin: die Pressefotos sollten nicht nur “zeigen”, sie sollten auch aufrütteln – inklusive Menschen zum Handeln bewegen. Genau das dürfte der Grund sein, warum noch nie zuvor binnen eines Jahres so viele Journalist*innen und Fotograf*innen in Ausübung ihres Berufes ums Leben gekommen sind. Brutal ausgedrückt: die Kriegsherren tun alles, um die Augen-Zeugen ihrer Verbrechen aus dem Weg zu räumen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Susan Sontags Thesen über Fotografie, die “das Leiden anderer” betrachtet, neu zu diskutieren (keine Sorge, diese Abschweifung mache ich jetzt nicht, dazu kommt ein eigener Text). Zum Denken angeregt hat hoffentlich ein Satz der Kuratorin gegen Ende ihrer Eröffnung: man dürfe die ausgestellten Fotos nicht betrachten, als würden sie den Blick durch ein Fenster auf eine andere Wirklichkeit freigeben. Man müsse sie wie einen Spiegel sehen, in dem die Betrachterin, der Betrachter sich wie in einem Spiegel in einer Realität wiederfindet, der er sich vorher nicht bewusst war.

Die Geschichte hinter dem Siegesfoto

Berührend schließlich Samar Abu Elouf. Die palästinensische Fotografin gehört selbst zu den Vertriebenen aus Gaza. Sie wohnt jetzt Quatar in einem Wohnblock für Palästinenser*innen und hat dort Mahmoud kennengelernt, dem bei einem israelischen Raketenangriff ein Arm weggerissen und der zweite schwer verstümmelt wurde. Als seine Mutter den Buben fand und in ein Spital bringen wollte, flehte er sie an, seine kleine Schwester zu retten und ihn zum Sterben zurück zu lassen. Seine Mutter schaffte es, ihn in ein Spital zu bringen, das aber auf Anweisung der israelischen Besatzungsarmee gerade geräumt wurde. Im nächsten Spital wurde Mahmoud schließlich operiert – ohne Betäubung, ohne Desinfektionsmittel. Die Wunden entzündeten sich, wurden von Maden befallen und Stück für Stück wurden die Gliedmaßen immer weiter amputiert. So verlor er auch den zweiten Arm, der ohnehin nur noch ein Hautlappen war. Man hätte eine Stecknadel falle hören können, als Elouf erzählte, wie der Neunjährige verzweifelt und vor Schmerzen nach seinen Armen schrie und seine Mutter fragte, wie er sie denn jetzt umarmen solle. Die Fotografin unterstrich, wie schwierig diese Aufnahme für Mahmoud und sie war, wieviel Vertrauen notwendig war, “Ich bin ja nicht nur Fotografin, ich bin ein Mensch”, schloss sie.

Nach einem kurzen Schweigen nach der Rede Samar Abu Eloufs gab es langen Applaus, in den sich “Free, free Palestine”-Rufe aus dem Publikum mischten. Die Fotografin selbst verließ inzwischen weinend den großen Saal, es war schon während ihrer Erklärung zur Geschichte des Siegesfotos deutlich merkbar gewesen, wie groß die Belastung immer noch ist.

Die Ausstellung ist bis 9. November 2025 zu sehen. Genaue Informationen am Ende des Beitrags!

Eine kurze Geschichte des World Press Photo Awards (1955 – heute)

Der World Press Photo Award, 1955 von einer Gruppe niederländischer Fotograf*innen gegründet, entsprang dem Wunsch, die Bedeutung des Fotojournalismus als Spiegel der Welt zu würdigen. Von Anfang an war der Preis mehr als nur eine Ehrung technischer oder ästhetischer Meisterschaft; er war ein Versuch, die Rolle der Pressefotografie in einer sich ständig wandelnden, von Konflikten und gesellschaftlichen Umwälzungen geprägten Welt zu definieren und zu stärken.

Die Anfänge (1955-1970er): Kalter Krieg und Dekolonisation

In den ersten Jahrzehnten spiegelten die prämierten Fotos stark die geopolitischen Spannungen des Kalten Krieges wider. Bilder, die die Folgen von Konflikten wie dem Vietnamkrieg, den Kämpfen um die Dekolonisation in Afrika oder den sozialen Unruhen in den USA zeigten, dominierten. Die ausgezeichneten Werke waren oft konventionell in ihrer Komposition, aber radikal in ihrer Thematik. Sie dokumentierten die Brutalität von Kriegen und die menschliche Tragödie, die dahinter steckt. Die Kamera wurde hier zum Werkzeug, um die offiziellen Narrative der herrschenden Klassen in Frage zu stellen und die Realität der Massen zu zeigen. Ein frühes, bemerkenswertes Beispiel ist die Arbeit von Koen Wessing über den chilenischen Putsch von 1973. Sie verdeutlicht die dialektische Beziehung zwischen dem dokumentierten Ereignis (dem Sturz der Arbeiter*innenregierung) und der fotografischen Darstellung, die die Macht der Konterrevolution entlarvt.

Die 1980er und 1990er: Globalisierung und das Ende der Bipolarität

Mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion änderten sich die Themen. Während die Kriege in Ex-Jugoslawien oder der Völkermord in Ruanda weiterhin eine zentrale Rolle spielten, rückten nun auch globale Themen in den Vordergrund: Umweltzerstörung, Armut und Migration. Die Fotografie begann, nicht nur die “große” Politik der Supermächte, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung auf die ärmsten Teile der Weltbevölkerung zu beleuchten. Der Fokus verschob sich von der reinen Kriegsberichterstattung hin zur Dokumentation der strukturellen Ungleichheiten, die der kapitalistische Weltmarkt hervorbrachte. Hier zeigt sich die Entwicklung der Fotografie von einem Werkzeug zur Enthüllung von Kriegen hin zu einem Medium, das die verborgenen Mechanismen der globalen Ausbeutung sichtbar macht.

2000er bis heute: Digitalisierung und die Krise des Journalismus

Das 21. Jahrhundert brachte eine technologische Revolution mit sich, die den Fotojournalismus grundlegend veränderte. Die Digitalfotografie und das Aufkommen des Internets machten Bilder allgegenwärtig. Gleichzeitig geriet der klassische Journalismus unter Druck. Die prämierten Fotos wurden stilistisch vielfältiger, oft intimer und persönlicher. Themen wie der Klimawandel, die Flüchtlingskrise, die COVID-19-Pandemie und soziale Protestbewegungen (von Occupy Wall Street bis hin zum Arabischen Frühling) dominierten die Auswahl.

Die Jury des World Press Photo Awards sah sich zunehmend mit Debatten über Authentizität, Bildmanipulation und die Ethik der Darstellung konfrontiert. Das Preiskomitee musste sich immer wieder neu positionieren, um die Integrität der Auszeichnungen zu wahren, während die Grenzen zwischen Dokumentation und Kunst verschwammen. Diese Phase widerspiegelt die Krise der bürgerlichen Medien und die Notwendigkeit für Fotograf*innen, neue Wege zu finden, um der herrschenden Ideologie (die immer die der herrschenden Klasse ist) entgegenzuwirken. Die Bilder zeigen nicht nur das Chaos, sondern auch den Widerstand gegen diese Zustände.

Der World Press Photo Award ist eine dynamische Institution, die sich im Einklang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen verändert hat. Vom dokumentarischen Zeugnis des Kalten Krieges über die kritische Auseinandersetzung mit der “Globalisierung” bis hin zur Reflexion über die digitale Revolution und die aktuellen Krisen hat der Preis stets die Dialektik von Unterdrückung und Widerstand, von Elend und Hoffnung, in seinen Bildern eingefangen. Er bleibt ein zentraler Ort, an dem die visuelle Geschichte der Welt aus einer kritischen Perspektive erzählt wird.

Pressefoto des Jahres 2025

Der World Press Photo Award 2025 markiert das 70. Jubiläum der renommierten Auszeichnung und spiegelt, wie auch in den vergangenen Jahrzehnten, die globalen Krisen und sozialen Umwälzungen wider. Ausgewählt wurden die rund 140 prämierten Bilder der Ausstellung von internationalen Fachjurys aus insgesamt 60.000 Einsendungen von knapp 4.000 Fotograf:innen aus 141 Ländern. Sie sind keine zufällige Sammlung von Motiven, sondern ein Abbild der zentralen Widersprüche des globalen Kapitalismus: Krieg, Migration und Klimawandel.

Das “World Press Photo of the Year 2025” ist “Mahmoud Ajjour, Aged Nine” von der palästinensischen Fotografin Samar Abu Elouf für The New York Times. Das Foto zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour, der bei der Flucht vor einem israelischen Angriff im Gaza-Streifen schwer verletzt wurde und beide Arme verlor.

Dieses Bild istellt nicht nur die Grausamkeit des Krieges dar, sondern individualisiert die kollektive Tragödie. Indem es das menschliche Leid eines einzelnen Kindes zeigt, macht es die Brutalität von imperialistischen Konflikten und deren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung greifbar, die in den bürgerlichen Medien oft abstrakt bleiben.

Weitere Finalist*innen und Themen

Neben dem Siegerbild wurden zwei weitere Finalisten*innen für den Hauptpreis ausgewählt, die die dominierenden Themen der diesjährigen Auswahl unterstreichen:

- “Night Crossing” von John Moore (USA) für Getty Images: Dieses Foto zeigt chinesische Migrant*innen, die sich im kalten Regen nach der Überquerung der US-mexikanischen Grenze wärmen. Es verweist auf die globalen Migrationsbewegungen, die durch wirtschaftliche Ungleichheit und politische Instabilität erzwungen werden – ein direkter Ausdruck der herrschenden Weltordnung. Die intime und zugleich unwirkliche Darstellung macht die menschliche Seite dieser oft politisch instrumentalisierten Krise sichtbar.

- “Droughts in the Amazon” von Musuk Nolte (Peru/Mexiko): Das Bild aus dem Amazonas zeigt die Folgen des Klimawandels, der als eine der größten Bedrohungen für die Menschheit von den herrschenden Eliten oft nur unzureichend angegangen wird. Es verdeutlicht, wie die Zerstörung der Umwelt die Lebensgrundlage von Gemeinschaften verändert und sie zu Anpassung oder Vertreibung zwingt.

Weitere bemerkenswerte Preisträger*innen

Die regionalen Auszeichnungen spiegeln ebenfalls die Vielfalt der weltweiten Kämpfe wider:

- Prins de Vos (Niederlande) wurde für seine Serie “Mika” ausgezeichnet, die das Warten eines jungen Transmannes auf eine Geschlechtsklinik dokumentiert. Dies zeigt, wie Fotojournalismus die persönlichen Kämpfe von unterdrückten Gruppen sichtbar macht.

- Rafael Heygster (Deutschland) gewann in der Kategorie “Stories” der Region Europa mit seiner Arbeit “Democracy Dies in Darkness”, die unter anderem den Aufstieg der extremen Rechten in Deutschland thematisiert. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Rolle der Fotografie, politische Entwicklungen zu dokumentieren, die die bürgerliche Demokratie unterminieren.

Die Jury in der Kritik

Beim diesjährigen Award geriet die Jury unter massive Kritik: sie wird beschuldigt, mit der Wahl zweier Bilder russische Propaganda unterstützt zu haben. Der Kern der Kontroverse:

- Der ausgezeichnete Fotograf: Eines der prämierten Fotos stammt von Mikhail Tereshchenko, einem Fotografen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Sein Bild zeigt Proteste in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

- Der Vorwurf der “Befreiung”: Die Empörung entzündete sich an einem Interview, in dem Tereshchenko die russische Besetzung von Mariupol als “Befreiung” bezeichnet hatte. Kritikerinnen, darunter georgische und ukrainische Fotojournalistinnen, sahen in der Auszeichnung eine Beleidigung all jener, die gegen die russische Aggression Widerstand leisten.

- Die Verteidigung der Jury: die Auswahl der Bilder sei wie immer ohne Kenntnis der Namen oder Herkunft der Fotografinnen getroffen worden. Man müsse gerade auch Journalist*innen aus Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit unterstützen. Die Stiftung hat sich jedoch von Tereshchenkos Aussagen zu Mariupol distanziert und seinen Besuch bei der Preisverleihung in Amsterdam abgesagt.

Die Debatte um den World Press Photo Award 2025 zeigt die komplexen Herausforderungen im modernen Fotojournalismus auf. Sie wirft zentrale Fragen auf: Wie kann ein Preis die journalistische Integrität wahren, wenn die abgebildete Realität selbst zum Kriegsschauplatz von Information und Propaganda wird? Auch die visuelle Dokumentation von Ereignissen ist nicht neutral, sondern im Kontext der globalen Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Klassen und der geopolitischen Konflikte zu verstehen.

Kurt Lhotzky

WORLD PRESS PHOTO 2025

12. September bis 9. November 2025

ÖFFNUNGSZEITEN:

täglich 11–19 Uhr

donnerstags 11–21 Uhr

WESTLICHT, Westbahnstraße 40, 1070 Wien