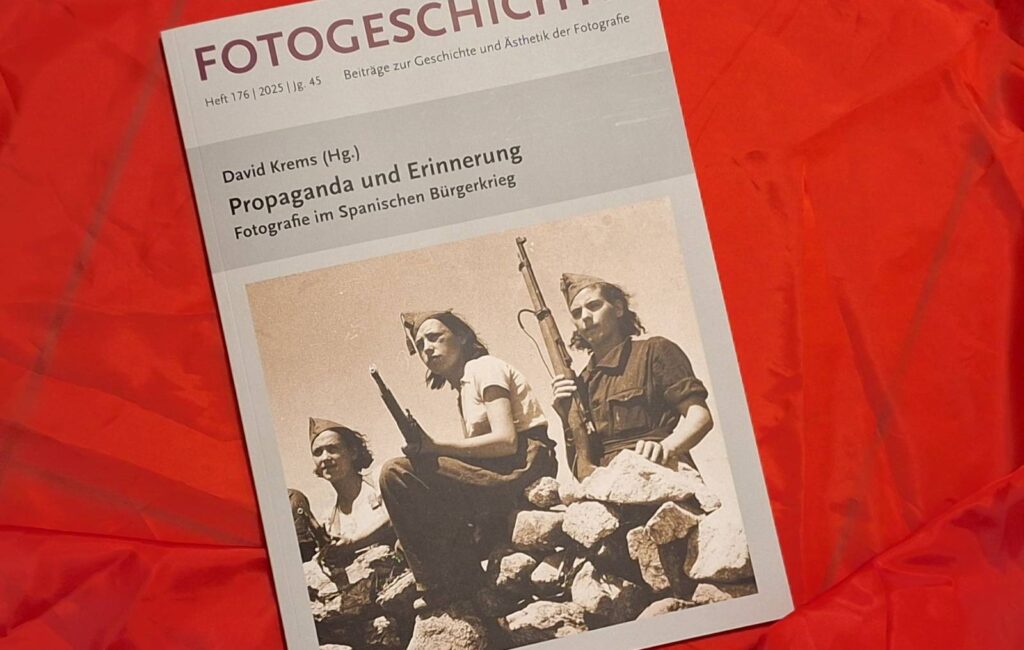

Das neue Heft der Fotogeschichte (Nr. 176, Sommer 2025) widmet sich der Fotografie im Spanischen Bürgerkrieg – einem Thema, das auf Complexity in a Frame bereits mehrfach behandelt wurde, etwa in den Beiträgen zu Gerda Taro und Robert Capa. Unter dem Titel Propaganda und Erinnerung analysieren mehrere Autor*innen die Bildproduktion im republikanischen wie im internationalen Kontext – mit Schwerpunkt auf bislang wenig erforschten Perspektiven: kämpfenden Frauen, weiblichen Fotografinnen und der internationalen Fotoreportage.

Die Fotografie als Mittel der Propaganda, der historischen Erinnerung und der politischen Mobilisierung steht im Zentrum. Besonders hervorzuheben sind die Beiträge von Christin Hansen und Carole Naggar – nicht nur wegen ihrer analytischen Schärfe, sondern auch, weil sie direkt an Themen anschließen, die ich auf diesem Blog bereits aufgegriffen habe.

Kämpfende Frauen im Bild: Milicianas als politische Ikonen

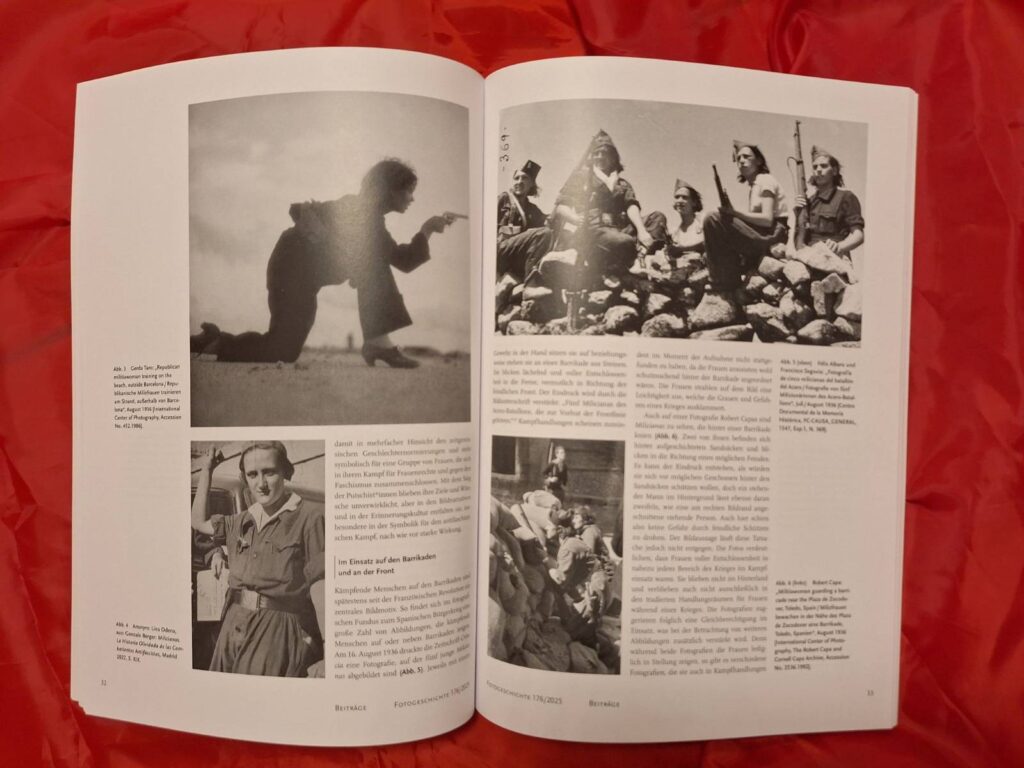

Christin Hansens Beitrag („Selbstbewusst und selbstbestimmt“) widmet sich der fotografischen Inszenierung sogenannter Milicianas – der Frauen, die in den ersten Kriegsmonaten in republikanischen Milizen kämpften. Die Autorin zeigt, wie diese Frauen auf Fotografien nicht nur als militärisch aktive Subjekte dargestellt wurden, sondern zugleich als symbolische Trägerinnen einer neuen, sozialistischen Gesellschaftsordnung.

Dabei ist Hansen weit entfernt von romantisierenden Zuschreibungen: Sie dekonstruiert die visuelle Rhetorik, mit der die Bilder ausgestattet sind – von der bewussten Uniformierung über die Anordnung in kämpferischen Posen bis hin zur Rolle des (meist männlichen) Blicks, der die Aufnahmen rahmt. Wie brüchig das nach außen kommunizierte Bild der “neuen kämpferischen Frau” war, zeigt in beeindruckender Weise der autobiografische Roman der österreichischen Revolutionären Sozialistin Ilsa Barea-Kulcsar “Telefónica”, auf Deutsch bei der großartigen edition atelier erschienen.

Wer auf diesem Blog den Beitrag über Gerda Taro gelesen hat, wird die Parallelen erkennen: Taro war nicht nur eine der wenigen Fotografinnen an der Front, sondern trug selbst zur propagandistischen Bildproduktion bei. Ihre Porträts von Milizionärinnen inszenierten nicht einfach eine neue Rolle der Frau, sondern erzeugten ein visuelles Narrativ des republikanischen Fortschritts. Die Ästhetik war parteilich – nicht dokumentarisch im engeren Sinn –, aber gerade das macht sie heute politisch lesbar.

David „Chim“ Seymour: Fotografie im Dienst der Sache

Carole Naggar widmet sich in ihrem Beitrag dem polnisch-jüdischen Fotografen David Seymour, genannt Chim. Während des Spanischen Bürgerkriegs arbeitete er für mehrere europäische und amerikanische Medien und dokumentierte die republikanische Seite mit einem besonderen Gespür für stille Dramatik: Kinder, Geflüchtete, das alltägliche Leben unter den Bedingungen des Krieges. Naggar argumentiert, dass Chim nicht nur ein sensibler Beobachter, sondern auch ein bewusster Produzent von Solidaritätsbildern war – Bilder, die die internationale Öffentlichkeit emotional erreichen und zum Eingreifen bewegen sollten.

Diese Form der „engagierten Fotografie“ lässt sich nicht vom politischen Kontext trennen: Seymour stand der republikanischen Seite nahe, seine Aufträge zielten auf Mobilisierung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er – gemeinsam mit Robert Capa, seinem engen Freund – die Agentur Magnum Photos. Damit versuchte man, journalistische Unabhängigkeit und politische Haltung miteinander zu verbinden. Dass Magnum in der Frühphase nicht zuletzt vom moralischen Prestige des antifaschistischen Kampfes zehrte, ist kein Zufall.

Auch hier schließt sich der Bogen zu meinem Beitrag über Capa, insbesondere zur Debatte um das berühmte Bild The Falling Soldier: Ein Bild, das vielleicht gestellt war, aber gerade dadurch eine umso größere politische Wirkung entfaltete. Wie bei Chim ging es nicht um neutrale Berichterstattung, sondern um Parteinahme – eine Ethik des Sehens, die den Anspruch hatte, die Welt zu verändern.

Im absolut empfehlenswerten Beitrag über Chim ist übrigens beim Layout ein kleiner Lapsus passiert – die Caption bei Abbildung 8 bezieht sich auf ein anderes im Text beschriebenes Foto. Für die Redaktion sicherlich ärgerlich, für die Leser*in aber beruhigend: in einer Zeit, in der Texte und Grafiken direkt von der KI in den Druck geschickt werden ist es schön, wenn man einmal auf einen menschlichen Fehler stößt (noch dazu, wenn dieser niemandem weh tut).

Fotografie als ideologische Produktion

Das Heft 176 bietet weit mehr als nur historische Einzelfallanalysen. In der Zusammenschau entsteht eine politische Theorie der Fotografie, die sich auf mehrere Ebenen bezieht:

- Fotografien als Propagandamittel: Sie konstruieren nicht nur Realität, sondern erzeugen visuelle Narrative, die Machtverhältnisse stabilisieren oder angreifen.

- Erinnerungspolitik: Bilder prägen, was als Geschichte gilt – und was vergessen wird. Gerade im Fall Spaniens ist das bis heute ein umkämpftes Terrain.

- Geschlechterpolitik: Die Inszenierung von Frauen (als Kämpferinnen, Mütter, Fotografinnen) folgt historischen Mustern, die bis in die Gegenwart wirksam sind.

Die Beiträge machen deutlich: Fotografien aus dem Spanischen Bürgerkrieg sind keine neutralen Zeugnisse. Sie sind Produkte eines Klassenkampfs, der sich auch im Bild manifestiert. Wer sie analysiert, muss nicht nur fragen, was gezeigt wird – sondern warum und für wen.

Fotogeschichte 176 ist ein Heft, das sich nicht mit formaler Fototheorie oder nostalgischer Rückschau begnügt. Es liefert eine fundierte, materialistische Analyse der Bildproduktion in einem entscheidenden Moment des 20. Jahrhunderts – einem Moment, der exemplarisch steht für den internationalen Charakter des Antifaschismus, für die Rolle der Medien in politischen Konflikten und für die Möglichkeiten und Grenzen der Fotografie als politischem Werkzeug.

Für Leser*innen, die bereits meine Beiträge über Gerda Taro und Robert Capa kennen (die leider auf meinem alten Blog veröffentlicht wurden, den ich nicht hierher migrieren konnte), bietet das Heft eine willkommene Vertiefung des Themas – nicht zuletzt durch die klare Einbettung der Bildproduktion in die Machtverhältnisse ihrer Zeit. Also: unbedingt lesen!

Kurt Lhotzky