Fotobücher sind, wenn man ehrlich ist, so etwas wie Ausstellungen für Menschen, die entweder keine Zeit, keine Lust oder schlicht kein Ticket für das öffentliche Verkehrsmittel ihrer Wahl haben. Zwei Buchdeckel – und dazwischen ein Kosmos. Im Fall des neuen Bandes zu Henri Cartier-Bresson darf man sogar behaupten: eine Ausstellung zum Blättern, Nachschlagen, Wiederentdecken.

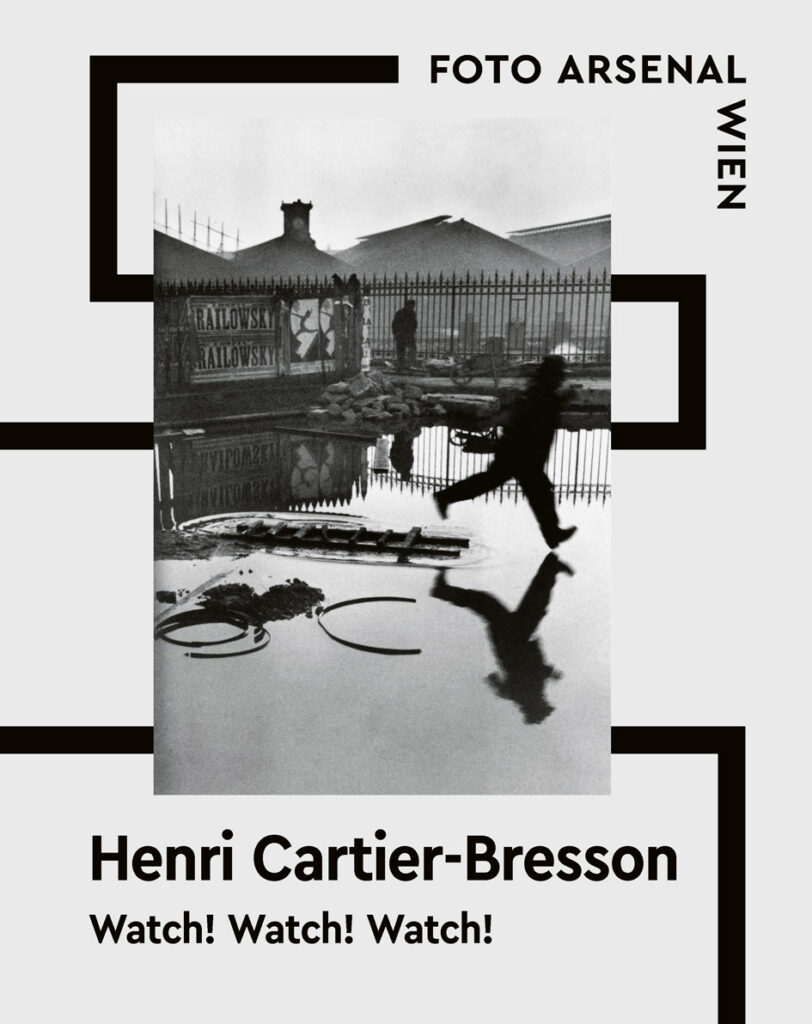

Was Kathrin Baumstark, Daria Dittmeyer-Hössl, Florian Ludwig und Ulrich Pohlmann gestaltet haben, ist mehr als ein Ausstellungskatalog: Henri Cartier-Bresson – Watch! Watch! Watch!, erschienen 2024 bei Hirmer, begleitet nicht nur die gleichnamige Schau, die derzeit im Foto Arsenal Wien zu sehen ist. Der 287 Seiten starke Band ist eine Fundgrube für alle, die ihr Wissen rund um HCB und seine Zeit vertiefen wollen.

Natürlich, man könnte sagen: Noch ein Buch über Cartier-Bresson? Stapeln die sich nicht ohnehin schon meterhoch in den Bibliotheken? Ja, stimmt. Aber diesmal ist es anders. Pohlmann durfte mehrere Monate in der Fondation HCB in Paris graben und stöbern – und das merkt man auf jeder Seite. Statt der ewig gleichen Anekdoten über den „entscheidenden Augenblick“ bietet das Buch eine ganze Palette neuer Perspektiven auf einen längst kanonisierten Fotografen, der doch immer noch Überraschungen birgt.

Ein Thema, das bisher in der Literatur eher am Rande behandelt wurde, aber ursächlich mit HCBs politischem Engagement zusammenhängt, ist die Rolle, die der Film in seinem Schaffen gespielt hat. Clément Chéroux und Valérie Vignaux tragen mit ihrem Essay Le Retour ganz wesentlich dazu bei, diesen Aspekt zugänglich zu machen. Die Autor*innen verweisen darauf, dass offenbar 1934 im Zuge seiner Mexikoreise die Idee, Filme zu machen, erstmals konkrete Gestalt annahm. 1935 erwarb HCB dann seine erste 16-mm-Filmkamera.

Seine Zugehörigkeit zu Ciné-Liberté, der Filmsektion der Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (Verband der revolutionären Schriftstellerinnen und Künstlerinnen), erleichterte ihm den Einstieg in das neue Medium. Im Orbit der PCF und der Kommunistischen Internationale genoss das Kino ein besonderes Ansehen. Einerseits konnten die Aktivistinnen auf sowjetische Vorbilder und deren spezifische Ästhetik zurückgreifen, andererseits gab es konkrete Aufträge, Material für Aufklärung und Propaganda zu erstellen. Konsequent arbeitete HCB 1936 am Filmprojekt La Vie est à nous (Das Leben gehört uns) mit, das im Auftrag der PCF Arbeiterinnen zur Unterstützung der Volksfront bei den Wahlen aufrufen sollte. Auch drei Kurz- bzw. mittellange Filme zur Unterstützung der Spanischen Republik entstanden, wobei sich Cartier-Bresson auch auf eine Gruppe kommunistisch orientierter amerikanischer Kolleg*innen stützen konnte (unter anderem gehörte Paul Strand dieser Gruppe rund um die Nykino-Bewegung an).

Ende Juni 1940 geriet der 32-jährige Gefreite des Service Cinématographique de l’Armée in den Vogesen in deutsche Kriegsgefangenschaft. Drei Jahre verbrachte er in deutschen Stalags und Arbeitskommandos, drei Mal versuchte er zu fliehen – erst die dritte Flucht im Juni 1943 aus dem Stalag V A in Ludwigsburg gelang. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich schloss er sich im Untergrund der Résistance an, konkret dem MNPGD, einer Bewegung, die geflohene und untergetauchte Kriegsgefangene mit gefälschten Papieren und Kontakten unterstützte. Im Mai 1944 erhielt er den Auftrag, das „Komitee zur Befreiung der Pressefotografie“ zu organisieren. In dieser Zeit entstanden die beeindruckenden Fotos von der Befreiung von Paris, eine erschütternde Dokumentation über Oradour-sur-Glane und Aufnahmen des Maquis in der Dordogne.

Die Repatriierung der Kriegsgefangenen stand an der Wiege der Idee zu Le Retour. Nach einem wahren administrativ-bürokratischen Hürdenlauf konnte HCB ab dem 27. Mai 1945 über Halle, Leipzig und Dessau die Rückkehr der gefangenen Franzosen filmen. Le Retour ist ein Montagefilm, geprägt vom Stil der russischen Avantgardefilmer. Deutliche Schnitte fügen eigene Sequenzen mit Wochenschau- oder Armeedokumentarfilmen zusammen. Unterlegt ist ein Text von Claude Roy, mit dem Cartier-Bresson schon bei La Vie est à nous zusammengearbeitet hatte. Die Filmmusik stammt von Robert Lannoy, der selbst im Stalag XIII B interniert gewesen war. In der letzten Sequenz des Films, die von Claude Renoir am Gare d’Orsay gedreht wurde, kommt mit Wucht die gesamte Freude und Rührung der Heimgekehrten zum Ausdruck.

Das Besondere an Le Retour ist die Botschaft, dass hier Menschen nach einer schmerzlichen Trennung heimkehren und wieder von den Ihren aufgenommen werden. Im Gegensatz zu amerikanischen und britischen Dokumentationen, in denen in erster Linie die positive Rolle ihrer jeweiligen Armeen bei der Befreiung herausgestrichen wird, stellt HCB die „einfachen Menschen“ in den Mittelpunkt – eine Sichtweise, die sein Werk sein ganzes Leben geprägt hat.

Hervorheben möchte ich auch den Beitrag von Deborah Willis über das „schwarze und das weiße Amerika“. Selten wurde Cartier-Bressons Blick auf die USA so scharf, so historisch verortet und zugleich so gegenwärtig gelesen. Da spürt man, dass Fotografie nicht nur Kunst ist, sondern auch Dokument und Kommentar – und dass die Spannung zwischen Schwarz und Weiß keineswegs nur eine Frage von Licht und Schatten ist.

Sehr schön auch Kathrin Baumstarks kurzer, aber gewichtiger Beitrag über Cartier-Bressons Porträts. Überzeugend widerlegt sie die These Pierre Assoulines in dessen HCB-Biografie Das Auge des Jahrhunderts, der Fotograf habe nur Porträts von Menschen machen können, denen er nicht emotional verbunden gewesen wäre.

Interessante Einblicke eröffnet Nadya Bair in Das entscheidende Netzwerk. Wenn wir heute über das Werk HCBs sprechen, sollten wir einen Gedanken im Hinterkopf behalten, den die Verfasserin zitiert: „Ich bin als Fotograf bekannt, aber was mich reizt, ist das Aufnehmen des fotografischen Bildes; alles Übrige könnte mir nicht gleichgültiger sein. Ich war drei Jahre im Orient (von 1947 bis 1950) und habe keinen Kontaktbogen gesehen. Hin und wieder bekam ich etwas veröffentlicht.“ Es ist erhellend, einmal zu erfahren, wie viel kollektive Kraft hinter dem „making of HCB“ in der Nachkriegszeit steckte.

Last but not least müssen natürlich die vielseitigen und brillant formulierten Aufsätze von Ulrich Pohlmann gewürdigt werden. Die Aspekte aus dem Schaffen Cartier-Bressons, die er herausgreift, werden nicht nur mit profunder Sachkenntnis, sondern noch dazu mit stilistischer Eleganz präsentiert.

Womit ich gleich zum ersten Punkt meiner zusammenfassenden Bemerkungen komme: Nicht nur die gestalterische Qualität des Bandes, der natürlich weit mehr ist als ein „Ausstellungskatalog“, erfreut mich als Rezensent mit buchhändlerischer Vergangenheit. Nicht hoch genug muss man heutzutage loben, wenn ein so vielschichtiges Thema ohne poststrukturalistische oder sonstige schwurblerische Sprachungetüme auskommt. Es ist beruhigend, dass Sach- und Fachliteratur nach wie vor in lesbarer Sprache geschrieben werden kann – und damit auch für ein breiteres Publikum zugänglich ist. Dafür schon einmal das erste Dankeschön.

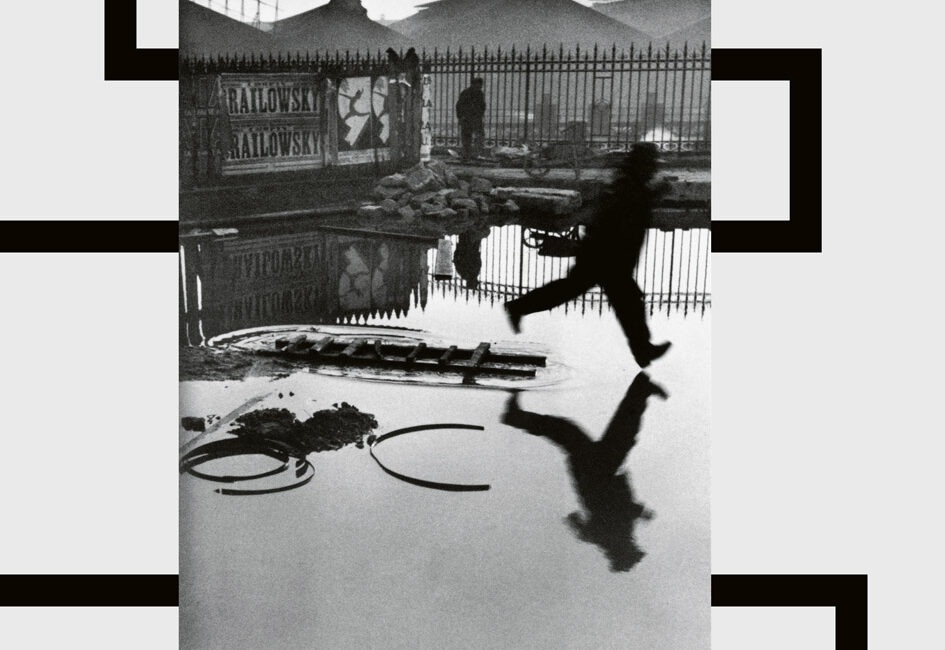

Watch! Watch! Watch! ist kein trockener Forschungsbericht, sondern ein prachtvoll gestaltetes Fotobuch, das sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen und an-sehen lassen kann: eine Fülle von sorgfältig ausgewählten Bildern, viele davon nicht die üblichen Verdächtigen, die man in Paris in jedem Souvenirshop findet, sondern Arbeiten, die man im Gedächtnis behalten möchte.

Unterm Strich: Wer Cartier-Bresson schon kennt, wird ihn hier neu entdecken. Wer ihn noch nicht kennt, findet vielleicht gerade in diesem Buch einen Einstieg. Und wer glaubt, er habe mit Fotobüchern „eigentlich nichts am Hut“ – der sollte sich daran erinnern, dass auch ein Wohnzimmerregal eine Art Ausstellungsraum ist. Nur eben ohne vorgegebene Öffnungszeiten.

Kurt Lhotzky

Watch! Watch! Watch! Henri Cartier-Bresson

Hg. Kathrin Baumstark, Ulrich Pohlmann

Beiträge von N. Bair, K. Baumstark, C. Chéroux, U. Pohlmann, D. Willis

288 Seiten, 240 Abbildungen

Hirmer-Verlag

ISBN: 978-3-7774-4666-0