Beginnen wir hochoffiziell – damit, wie sich der Mann, der Amerika wieder groß machen will, selbst sieht. Und wie er will, dass die Welt ihn sieht.

Wenn ein offizielles Porträt eines US-Präsidenten mehr Diskussionen auslöst als einige seiner Reden, dann ist das entweder ein Zeichen für großartige Fotokunst – oder für eine gezielte Provokation. Donald Trumps offizielles Porträt, aufgenommen von seinem Chef-Fotografen Daniel Torok, scheint beides zu sein. Das Bild zeigt den Präsidenten mit strengem Blick, einer hochgezogenen Augenbraue und einer Beleuchtung, die eher an einen Horrorfilm als an das Oval Office erinnert.

Die Macht des Lichts: Von unten beleuchtet und gruselig ernst

Eric Draper, der ehemalige Weiße-Haus-Fotograf von George W. Bush, nannte das Porträt „stark bearbeitet“ – sowohl in Bezug auf das Studio-Lighting als auch auf die Nachbearbeitung. Die Beleuchtung, so Draper, erinnere an „Monster-Lighting“, eine Technik, bei der das Licht von unten kommt, um dramatische Schatten und einen intensiven Blick zu erzeugen. Eliska Sky, Porträtfotografin am London Institute of Photography, verglich das Ergebnis mit einem Boxer vor dem Kampf: ernst, entschlossen und ein bisschen bedrohlich.

Paul Duerinckx, Dozent für Dokumentarfotografie, erklärte, dass die ungewöhnliche Lichtquelle – normalerweise kommt das Licht von oben – eine psychologische Wirkung habe. „Es beeinflusst uns“, sagte er. Und ja, es beeinflusst uns tatsächlich. Wer das Bild betrachtet, fühlt sich vielleicht weniger an einen Präsidenten erinnert als an einen Charakter aus einem Hitchcock-Film.

Inspiration vom „Mug Shot“: Wenn das Gefängnis-Foto zum Vorbild wird

Die sozialen Medien waren schnell bei der Sache und verglichen das Porträt mit Trumps berühmtem „Mug Shot“, das 2023 in Fulton County aufgenommen wurde, nachdem er wegen des Vorwurfs der Wahlmanipulation angeklagt worden war. Interessanterweise gab Fotografie-YouTuber Jared Polin an, dass Torok selbst zugegeben habe, dass das „Mug Shot“ eine Inspiration für das Porträt war. „Es war eines der am meisten gesuchten Bilder aller Zeiten“, soll Torok gesagt haben.

Das „Mug Shot“ war längst zu einem kulturellen Phänomen geworden, das auf Tassen, T-Shirts und sogar Memes verewigt wurde. Es scheint, als hätte Trump beschlossen, diese ikonische Darstellung in sein offizielles Porträt einfließen zu lassen – vielleicht als Zeichen seiner Unerschütterlichkeit oder einfach als Beweis dafür, dass er selbst in schwierigen Momenten die Kontrolle über sein Image behält. Es könnte aber auch die Botschaft transportieren: „Ich bin der Bad Boy – und stolz darauf“.

Ein Bruch mit der Tradition: Von freundlich zu furchterregend

Trumps Porträt ist ein deutlicher Bruch mit den traditionellen Präsidentenbildern der Vergangenheit. Sein erstes offizielles Porträt aus dem Jahr 2017 zeigte ihn noch als seriösen Geschäftsmann mit einem Hauch von Lächeln. George W. Bushs Porträt, aufgenommen von Eric Draper, strahlte Freundlichkeit und Professionalität aus – genau das, was man von einem Bild erwartet, das in Postämtern und Regierungsgebäuden hängen soll.

„Man macht Fotos, um den Kunden zufriedenzustellen“, sagte Draper. „In diesem Fall denke ich, dass dies das Image ist, das sie vermitteln wollten.“ Bei Bush saß er mit dem Präsidenten und der First Lady zusammen, um gemeinsam das perfekte Bild auszuwählen – eines, das „einladend“ und „freundlich“ wirken sollte. Bei Trump hingegen scheint die Botschaft klar: Hier kommt jemand, der keine Kompromisse macht.

Ein Bild, das eine Kampagne machen – oder brechen – kann

Andrew Parsons, ein britischer politischer Fotograf, der vier Premierminister begleitete, nannte Trumps Porträt ein „Message Picture“. „Es ist kein lächelndes, lockeres Bild“, sagte er. „Es ist ein strenger, harter Blick direkt in die Linse.“ Im Gegensatz dazu sei das Porträt von 2017 ein „Businessman-Bild“ gewesen, das Trumps Rolle als Geschäftsmann unterstrich.

Politische Bilder wie dieses, so Parsons, seien von enormer Bedeutung. „Ein Bild kann eine politische Kampagne machen oder brechen.“ In Trumps Fall scheint das Porträt genau das zu tun, was es soll: Aufmerksamkeit erregen, Diskussionen anheizen und vielleicht sogar ein bisschen Angst einflößen.

Ein Porträt, das polarisiert

Donald Trumps offizielles Porträt ist mehr als nur ein Foto – es ist eine Ansage. Es kombiniert die Dramatik eines Hollywood-Films mit der Entschlossenheit eines Politikers, der weiß, wie man im Rampenlicht steht. Ob man es nun als geniale Inszenierung oder als überdramatisiertes Kunstwerk betrachtet, eines ist sicher: Dieses Bild wird noch lange im Gedächtnis bleiben. Vielleicht hängt es bald nicht nur in US-amerikanischen Postämtern, sondern auch in Filmstudios als Referenz für den perfekten „Villain-Look“. In diesem Sinne: Lächeln war gestern. Heute zählt der Blick, der sagt: „Ich meine es ernst.“ Und vielleicht auch: „Pass auf, was du sagst.“

Vielleicht auch: „Passt auf, was ihr zeigt!“. Schon in Trumps erster Amtszeit sorgte ein Streit um Bildbearbeitungen für Aufsehen und Empörung – außerhalb der USA wurde die Angelegenheit aber zu wenig wahrgenommen.

Ein „Fehler“ mit Folgen – die Kontroverse um den Women’s March 2017

Die National Archives, die US-amerikanische Bundesbehörde für die Aufbewahrung historischer Dokumente, geriet im Jänner 2020 ins Kreuzfeuer der Kritik von Historiker*innen, Bürgerrechtler*innen und Aktivist*innen der Frauenbewegung. Grund war die Bearbeitung eines Fotos vom Women’s March 2017, bei dem Anti-Trump-Botschaften und Hinweise auf weibliche Geschlchtsorgane unsichtbar gemacht worden waren.

Die National Archives räumte ein, dass die Bearbeitung des Fotos ein „Fehler“ gewesen sei. Das Foto, das ursprünglich für eine Ausstellung zum 100. Jubiläum des 19. Verfassungszusatzes (der Frauen das Wahlrecht garantierte) verwendet wurde, zeigte Teilnehmerinnen des Women’s March 2017 in Washington, D.C. Auf den Schildern der Demonstrantinnen standen unter anderem kritische Botschaften gegen den damals neu gewählten Präsidenten Donald Trump: „God hates Trump“ zum Beispiel. Diese wurden in der Ausstellung jedoch digital unkenntlich gemacht.

Die Behörde betonte, dass das Foto kein offizielles Archivdokument sei, sondern lediglich lizenziert wurde, um als Werbegrafik für die Ausstellung zu dienen. Dennoch sei es falsch gewesen, das Bild zu verändern. „Wir haben einen Fehler gemacht“, hieß es in einer Stellungnahme. Die aktuelle Ausstellung wurde daraufhin entfernt und soll so bald wie möglich durch eine Version mit dem unveränderten Originalfoto ersetzt werden.

Warum wurden die Bilder bearbeitet?

Laut Miriam Kleiman, Sprecherin der National Archives, wurden die Anti-Trump-Botschaften entfernt, um „nicht in aktuelle politische Kontroversen verwickelt zu werden“. Die Hinweise auf „weibliche Anatomie“ auf einigen Schildern seien zudem aus Rücksicht auf Schulklassen und junge Besucher unkenntlich gemacht worden.

Diese Erklärung stieß jedoch auf breite Kritik. Die American Civil Liberties Union (ACLU) forderte eine detailliertere Erklärung der Behörde. „Eine Entschuldigung reicht nicht aus“, sagte Louise Melling, stellvertretende Rechtsdirektorin der ACLU. „Die National Archives müssen der Öffentlichkeit erklären, warum sie diesen orwellschen Schritt unternommen haben, um die Geschichte umzuschreiben und Frauenkörper daraus zu entfernen – und wer dies angeordnet hat.“

Die Debatte um Geschichtsfälschung

Die Bearbeitung des Fotos warf grundsätzliche Fragen auf: Wie weit darf eine Institution gehen, um politische Neutralität zu wahren? Und wo beginnt Geschichtsfälschung? Der Women’s March 2017 war eine der größten Protestbewegungen in der US-Geschichte, bei der Millionen von Menschen für Frauenrechte, Gleichberechtigung und gegen die Politik der Trump-Administration auf die Straße gingen. Die kritischen Botschaften auf den Schildern waren ein zentraler Teil dieser Bewegung – und damit auch der historischen Aufzeichnungen.

Indem die National Archives diese Botschaften entfernten, schufen sie ein verzerrtes Bild der Vergangenheit. „Das ist, als würde man versuchen, die Geschichte zu säubern“, kommentierte ein Nutzer auf Twitter. Andere verglichen die Aktion mit George Orwells „1984“, in dem die Regierung die Vergangenheit kontinuierlich umschreibt, um die Gegenwart zu kontrollieren.

Der Vorfall bei den National Archives zeigt,e wie schnell die Grenze zwischen politischer „Neutralität“ und Geschichtsfälschung verschwimmen kann. Während die Behörde betont, dass sie unparteiisch bleiben möchte, hat sie mit der Bearbeitung des Fotos genau das Gegenteil erreicht: Sie hat eine Debatte über Zensur, politische Einflussnahme und die Bedeutung von historischer Authentizität entfacht.

Was 2020 noch besonders war: Hier fand (Selbst)Zensur noch aus freien Stücken statt. But the times, they area’changin’, wie das neueste Beispiel zeigt.

Bilder, die verschwinden: Wenn Geschichte gelöscht wird

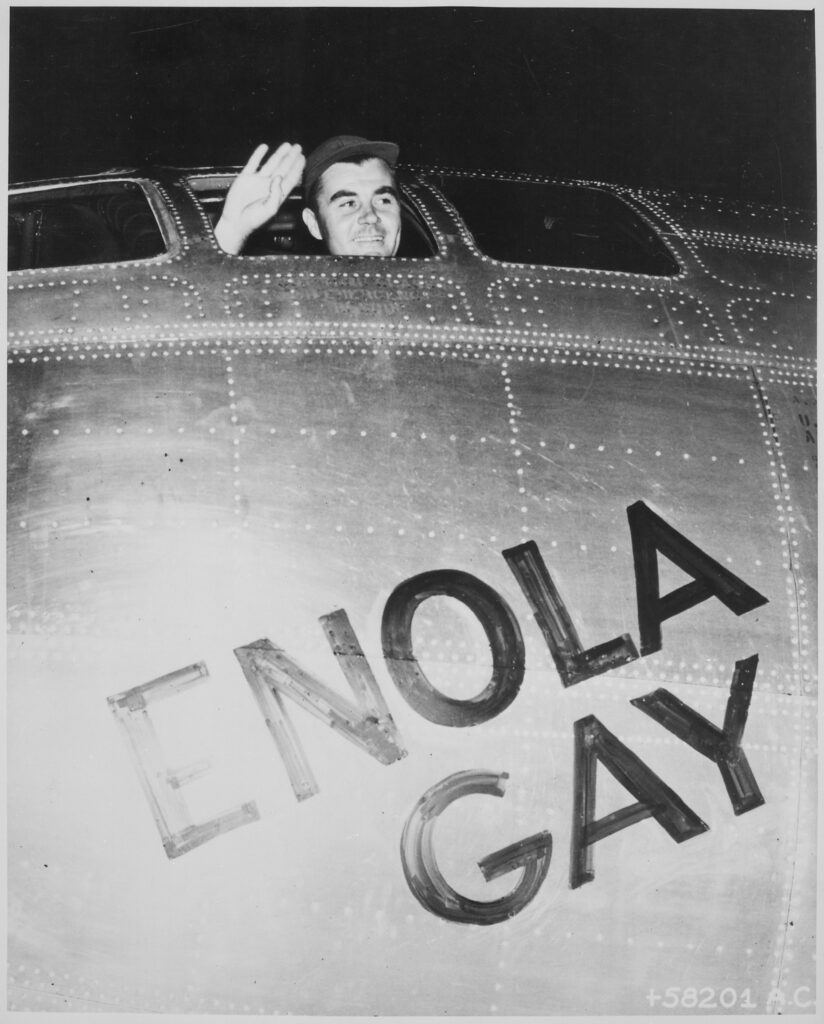

In den Archiven des US-Militärs findet derzeit ein beispielloser Vorgang statt: Tausende von Bildern, Geschichten und Dokumenten werden systematisch entfernt. Darunter sind Aufnahmen von Helden des Zweiten Weltkriegs, von der Enola Gay – dem Flugzeug, das die Atombombe über Hiroshima abwarf – und von der ersten Frau, die das harte Infanterietraining der Marines absolvierte. Diese Säuberung ist Teil einer umstrittenen Politik, die darauf abzielt, Inhalte zu Diversität und Inklusion aus den offiziellen Aufzeichnungen zu tilgen.

Ausgelöst durch ein Dekret von Präsident Donald Trump, hat das US-Verteidigungsministerium eine großangelegte Überprüfung seiner Online-Inhalte eingeleitet. Das Ziel: Alles, was mit Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion zu tun hat, soll verschwinden. Doch dabei geraten nicht nur moderne Initiativen ins Visier, sondern auch historische Aufnahmen, die die Beiträge von Minderheiten und Frauen im Militär würdigen. Bilder der Tuskegee Airmen, der ersten afroamerikanischen Piloten, oder der Women Airforce Service Pilots (WASP), die im Zweiten Weltkrieg flogen, sind plötzlich bedroht.

Ein besonders kurioser Fall ist die Enola Gay Der Name des Bombers, der 1945 Hiroshima verwüstete, wurde offenbar falsch interpretiert. Weil das Wort „Gay“ im Namen vorkommt, vermuteten einige Verantwortliche fälschlicherweise einen Bezug zur LGBTQ+-Community – und ordneten die Löschung an. Ein peinlicher Fehler, der zeigt, wie blind und undifferenziert diese Säuberung abläuft. Die Enola Gay ist jedoch ein Symbol von globaler historischer Bedeutung, und ihr Verschwinden aus den Archiven könnte die Erinnerung an die ethischen und moralischen Debatten des Krieges verblassen lassen.

Was verloren geht

Die Löschung dieser Bilder und Geschichten ist mehr als nur ein technischer Akt. Es ist ein Angriff auf die Vielfalt der militärischen Geschichte. Die Tuskegee Airmen und die WASP stehen für Umbrauchsphasen in der US-Geschichte, in denen aus unterschiedlichen Gründen Geschlchter- und Rassenstereotype aufgeweicht werden mussten – doch ihre Geschichten könnten bald nur noch schwer zugänglich sein. Auch Feierlichkeiten wie der „Black History Month“ oder der „Women’s History Month“ sind betroffen. Diese Ereignisse waren nicht nur symbolisch, sondern erinnerten daran, wie sich das US-Militär – und die Gesellschaft – im Laufe der Zeit veränderten.

Die Befürworter der Säuberung argumentieren, dass sie die Einheit und den Zusammenhalt im Militär stärken soll. Doch Kritiker sehen darin eine gefährliche Geschichtsvergessenheit. Wenn die Beiträge von Minderheiten und Frauen aus den Archiven verschwinden, wird ein wichtiger Teil der Vergangenheit unsichtbar gemacht. Und was unsichtbar ist, wird leicht vergessen.

Ein Blick in die Zukunft

Diese Säuberung ist Teil eines größeren Trends: In den USA werden derzeit zahlreiche Programme zur Förderung von Diversität und Inklusion abgebaut. Auch andere Behörden, wie die Umweltbehörde EPA, haben bereits Millionen von Dollar für entsprechende Initiativen gestrichen. Doch während die Politik sich ändert, bleibt die Frage: Wie solle sich die amerikanische Bevölkerung an ihre Geschichte visuelle erinnern? Und wer entscheidet, welche Geschichten es wert sind, erzählt zu werden?

Die Bilder, die jetzt verschwinden, sind mehr als nur Fotos. Sie sind Fenster in die Vergangenheit, die zeigen, wie komplex und vielfältig Geschichte ist. Ihre Löschung ist ein Verlust für alle, die sich mit Geschichte beschäftigen.

Der zweite Teil dieses Artikels wird sich mit den Auswirkungen der Schutzzoll-Politik Trumps auf die Fotografie in den USA beschäftigen.

Kurt Lhotzky